阿里云开发者社区

大家在互动

大家在关注

综合

最新

有奖励

免费用

社区供稿 | FunASR 语音大模型在 Arm Neoverse 平台上的优化实践

Arm 架构的服务器通常具备低功耗的特性,能带来更优异的能效比。相比于传统的 x86 架构服务器,Arm 服务器在相同功耗下能够提供更高的性能。这对于大模型推理任务来说尤为重要,因为大模型通常需要大量

让你的文档从静态展示到一键部署可操作验证

通过函数计算的能力让阿里云的文档从静态展示升级为动态可操作验证,用户在文档中单击一键部署可快速完成代码的部署及测试。这一改变已在函数计算的活动沙龙中得到用户的认可。

一键生成视频!用 PAI-EAS 部署 AI 视频生成模型 SVD 工作流

本教程将带领大家免费领取阿里云PAI-EAS的免费试用资源,并且带领大家在 ComfyUI 环境下使用 SVD的模型,根据任何图片生成一个小短视频。

ECS实例选型最佳实践

本课程主要讲解在客户明确自身业务功能、性能、稳定性需求,以及成本成本约束后去了解各规格族/规格特性,匹配自身需求选择所需服务器类型。实例规格选型最佳实践,就是为了帮助用户结合自身业务需求中性能、价格、

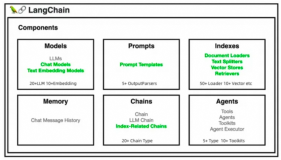

深入浅出LangChain与智能Agent:构建下一代AI助手

LangChain为大型语言模型提供了一种全新的搭建和集成方式,通过这个强大的框架,我们可以将复杂的技术任务简化,让创意和创新更加易于实现。本文从LangChain是什么到LangChain的实际案例

PAI-EAS 一键启动ComfyUI!SVD 图片一键生成视频 stable video diffusion 教程 SVD工作流

PAI-EAS 一键启动ComfyUI!SVD 图片一键生成视频 stable video diffusion 教程 SVD工作流

flinkcdc3.0整库同步mysql的数据到starrocks中全量能过去增量过不去怎么排查?

flinkcdc3.0整库同步mysql的数据到starrocks中 全量能过去增量过不去怎么排查?

阿里云百炼大模型产品实践

一文掌握大模型提示词技巧:从战略到战术

本文将用通俗易懂的语言,带你从战略(宏观)和战术(微观)两个层次掌握大模型提示词的常见技巧,真正做到理论和实践相结合,占领 AI 运用的先机。

阿里云 ClickHouse 企业版商业化发布会

阿里云 ClickHouse 企业版是阿里云和ClickHouse原厂 ClickHouse. Inc 独家合作的存算分离的云原生版本,支持资源按需弹性 Serverless,帮助企业降低成本的同时,

宜搭:提交表单前,如何校验另一张表单的数据?

大神帮忙实现用宜搭实现一个功能写一个详细的操作步骤提交表单A前根据表单A上的限制条件C查询另一张表单B的数据D校验这个D是否小于等于0如果D小于等于0系统禁止用户提交并提示“没有了”

代码管理实践10讲

本书旨在为读者提供做好代码评审、分支、安全惯例的实践技巧。内容由阿里云云效代码团队编制,主要面向开发工程师、测试工程师和技术管理者,以提升整个开发过程中的代码质量和安全性。

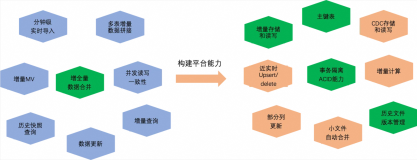

MaxCompute 近实时增全量处理一体化新架构和使用场景介绍

本文主要介绍基于 MaxCompute 的离线近实时一体化新架构如何来支持这些综合的业务场景,提供近实时增全量一体的数据存储和计算(Transaction Table2.0)解决方案。

基于Ollama+AnythingLLM轻松打造本地大模型知识库

Ollama是开源工具,简化了在本地运行大型语言模型(ile优化模型运行,支持GPU使用和热加载。它轻量、易用,可在Mac和Linux上通过Docker快速部署。AnythingLLM是Mintple

手把手教你捏一个自己的Agent

Modelscope AgentFabric是一个基于ModelScope-Agent的交互式智能体应用,用于方便地创建针对各种现实应用量身定制智能体,目前已经在生产级别落地。

Serverless 成本再优化:Knative 支持抢占式实例

Knative 是一款云原生、跨平台的开源 Serverless 应用编排框架,而抢占式实例是公有云中性价比较高的资源。Knative 与抢占式实例的结合可以进一步降低用户资源使用成本。本文介绍如何在

使用Redis实例搭建网上商城的商品相关性分析程序

本教程将指导您如何快速创建实例并搭建网上商城的商品相关性分析程序。(ApsaraDB for Redis)是兼容开源Redis协议标准的数据库服务,基于双机热备架构及集群架构,可满足高吞吐、低延迟及弹

Claude3是什么?

Claude 3最近备受各大媒体瞩目,成为了AI领域备受关注的新宠。在ChatGPT推出更高版本之前,Claude 3已经被公认为是语言类AI工具中的佼佼者,特别在处理逻辑性和长篇上下文方面表现突出。

一文解读:阿里云AI基础设施的演进与挑战

对于如何更好地释放云上性能助力AIGC应用创新?“阿里云弹性计算为云上客户提供了ECS GPU DeepGPU增强工具包,帮助用户在云上高效地构建AI训练和AI推理基础设施,从而提高算力利用效率。”李

亮数据:数据采集行业痛点的利器

在数据驱动的时代,企业需高效采集大量数据以作出明智决策,但面临IP限制、验证码识别和效率低下的挑战。BrightData应运而生,提供丰富的代理IP资源、高匿名性和稳定性保障,以及智能IP更换策略,有

每帧纵享丝滑——ToDesk云电脑、网易云游戏、无影云评测分析及ComfyUI部署

作为一种新兴的虚拟电脑服务方式,云电脑将传统电脑的计算、存储和应用服务等功能迁移到云端,打破了传统电脑的物理限制,通过云端连接,即可享受到高效、稳定的资源与服务,为人们提供了更加灵活、便捷、安全的工作

Llama 3开源!魔搭社区手把手带你推理,部署,微调和评估

Meta发布了 Meta Llama 3系列,是LLama系列开源大型语言模型的下一代。在接下来的几个月,Meta预计将推出新功能、更长的上下文窗口、额外的模型大小和增强的性能,并会分享 Llama

文本向量化模型新突破——acge_text_embedding勇夺C-MTEB榜首

在人工智能的浪潮中,大型语言模型(LLM)无疑是最引人注目的潮头。在支撑这些大型语言模型应用落地方面,文本向量化模型(Embedding Model)的重要性也不言而喻。 近期,我在浏览hugging

【Redis故障排查】「连接失败问题排查和解决」带你总体分析和整理Redis的问题故障实战开发指南及方案

【Redis故障排查】「连接失败问题排查和解决」带你总体分析和整理Redis的问题故障实战开发指南及方案

得物 ZooKeeper SLA 也可以 99.99%丨最佳实践

在本文中,作者探讨了ZooKeeper(ZK)的一个内存占用问题,特别是当有大量的Watcher和ZNode时,导致的内存消耗。

深度剖析 RocketMQ 5.0,事件驱动:云时代的事件驱动有啥不同?

本文技术理念的层面了解一下事件驱动的概念。RocketMQ 5.0 在面向云时代的事件驱动架构新推出的子产品 EventBridge,最后再结合几个具体的案例帮助大家了解云时代的事件驱动方案。

第十三期乘风伯乐奖--寻找百位乘风者伯乐,邀请新博主入驻即可获奖

乘风伯乐奖,面向阿里云开发者社区已入驻乘风者计划的博主(技术/星级/专家),邀请用户入驻乘风者计划即可获得乘风者定制周边等实物奖励。本期面向阿里云开发者社区寻找100位乘风伯乐,邀请人数月度TOP 1

社区供稿 | Llama3-8B中文版!OpenBuddy发布新一代开源中文跨语言模型

此次发布的是在3天时间内,我们对Llama3-8B模型进行首次中文跨语言训练尝试的结果:OpenBuddy-Llama3-8B-v21.1-8k。

大模型服务平台百炼之模型训练与调优实践分享|快来围观~

模型调优是通过Fine-tuning训练模式提高模型效果的功能模块,作为重要的大模型效果优化方式,用户可以通过构建符合业务场景任务的训练集,调整参数训练模型,训练模型学习业务数据和业务逻辑,最终提高在

【Redis深度专题】「核心技术提升」探究Redis服务启动的过程机制的技术原理和流程分析的指南(集群功能分析)(一)

【Redis深度专题】「核心技术提升」探究Redis服务启动的过程机制的技术原理和流程分析的指南(集群功能分析)

安装Docker&镜像容器操作&使用Docker安装部署MySQL,Redis,RabbitMQ,Nacos,Seata,Minio

安装Docker&镜像容器操作&使用Docker安装部署MySQL,Redis,RabbitMQ,Nacos,Seata,Minio

简单几步,钉钉机器人秒变通义千问对话机器人

通过阿里云计算巢AppFlow平台,无需编码,只需简单几步,即可将钉钉机器人转化为通义千问对话机器人。首先在灵积模型服务平台获取API Key,然后在AppFlow中配置连接器,授权并保存Webhoo

SLS 查询新范式:使用 SPL 对日志进行交互式探索

像 Unix 命令一样支持多级管道级联,像加工预览一样实时处理查询结果,更便捷的交互,更丰富的算子,更灵活的探索半结构化日志,快来试试使用 SPL 语言查询日志数据吧~

Apache RocketMQ ACL 2.0 全新升级

RocketMQ ACL 2.0 不管是在模型设计、可扩展性方面,还是安全性和性能方面都进行了全新的升级。旨在能够为用户提供精细化的访问控制,同时,简化权限的配置流程。欢迎大家尝试体验新版本,并应用在

AI大模型学习理论基础

本文探讨了AI大模型学习的理论基础,包括深度学习(模拟神经元工作原理,通过多层非线性变换提取特征)、神经网络结构(如前馈、循环和卷积网络)、训练方法(监督、无监督、强化学习)、优化算法(如SGD及其变

Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker 错误

在使用WSL(Ubuntu 18.04.6)时,初学者遇到运行Docker时的错误:“Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/do